视点|证券虚假陈述法律边界与损失计算方法实务指南

Published:

2025-09-30

信息披露作为资本市场的信用基石,其质量直接决定投资者决策有效性与资源配置效率。北京金融法院2025年《证券纠纷审判白皮书》显示,虚假陈述引发的纠纷占证券欺诈案件的99.7%,其中财务造假类行为占比超三分之一。从康美药业百亿资金造假到美尚生态八年连续虚增利润,此类行为不仅消解市场信任,更冲击“三公”原则的制度根基。2022年《新司法解释》实施后,界定标准与损失计算规则进一步细化,但构成要件边界模糊、系统风险量化难等问题仍待厘清。本文结合 2024-2025 年典型案例,解析虚假陈述认定逻辑与损失核算方法,并重点说明律师在实务中的指导作用,为市场主体提供全面指引。

言

信息披露作为资本市场的信用基石,其质量直接决定投资者决策有效性与资源配置效率。北京金融法院2025年《证券纠纷审判白皮书》显示,虚假陈述引发的纠纷占证券欺诈案件的99.7%,其中财务造假类行为占比超三分之一。从康美药业百亿资金造假到美尚生态八年连续虚增利润,此类行为不仅消解市场信任,更冲击“三公”原则的制度根基。2022年《新司法解释》实施后,界定标准与损失计算规则进一步细化,但构成要件边界模糊、系统风险量化难等问题仍待厘清。本文结合 2024-2025 年典型案例,解析虚假陈述认定逻辑与损失核算方法,并重点说明律师在实务中的指导作用,为市场主体提供全面指引。

一、证券虚假陈述的法定界定标准

(一)核心构成要件

根据 2022 年《新司法解释》,虚假陈述需满足“违反披露义务 + 信息存在法定瑕疵”双重要件,具体分为三类情形:

1、虚假记载:主动编造不实信息

法律本质:通过虚构交易、篡改凭证等积极行为制造虚假事实,核心特征是“无中生有”地突破信息披露真实性底线。

典型案例:美尚生态财务造假案

2023 年证监会查明,美尚生态 2012-2020 年上半年通过虚构工程结算单、伪造回款凭证等方式,连续八年虚增净利润,导致招股书及定期报告存在虚假记载,2018 年非公开发行股票构成欺诈发行。2024 年深圳中院启动特别代表人诉讼,涉诉券商因未勤勉尽责被列为共同被告,该案凸显虚假记载“长期化、链条化”的新特征。

典型案例:紫晶存储欺诈发行案

作为科创板首例欺诈发行退市案,该公司通过伪造销售合同、虚增营收等方式骗取上市资格,法院认定其在招股书中的财务数据披露构成典型虚假记载,中介机构因未穿透核查承担连带赔偿责任。

2、误导性陈述:片面披露引发认知偏差

法律本质:通过选择性披露或模糊表述,使已披露信息因不完整产生误导效果,核心是“半真半假”的信息操纵。

典型案例:金通灵信息披露案

2024 年江苏证监局查处显示,金通灵 2017-2022 年通过跨期确认收入、虚构关联交易等方式调节利润,在年报中仅披露合并营收数据,隐瞒子公司业绩造假细节,导致投资者误判其主营业务盈利能力。法院指出,此类“选择性披露核心数据”的行为,属于误导性陈述的典型表现。

实务特征:上海金融法院 2025 年报告指出,误导性陈述常表现为“隐瞒业绩依赖前提”或“模糊风险提示”,如仅披露订单金额却不说明履约率不足 30% 的事实。

3、重大遗漏:应披未披关键信息

法律本质:未按法定要求披露重大事项,核心是“消极不作为”导致信息缺口,常见于关联交易、债务风险等领域。

典型案例:某私募债违约案

2024 年某私募债发行人在募集说明书中未披露其涉及3起标的额超净资产 40% 的诉讼,债券违约后法院认定:该行为既构成重大遗漏(未披露诉讼事项),又因财务稳健性描述产生误导,最终以“重大遗漏”定性追责,打破私募债披露豁免惯例。

典型案例:某科技公司关联交易案

该公司 2019-2023 年与控股股东发生累计 62 亿元非经营性资金往来,未按规定披露资金用途及占用风险,2025 年投资者通过特别代表人诉讼追偿,法院采用“资金占用规模 + 未披露时长”双重标准认定遗漏的重大性。

4、三大构成要件的界定区分与关系

结合司法实践,三者的边界可通过“行为态样 - 信息特征 - 责任梯度”三维度区分:

5、交叉竞合的处理规则

实践中多类型行为交织现象突出,北京金融法院确立“核心行为优先”原则:

(1)虚假记载与其他类型竞合时,优先认定虚假记载。如美尚生态同时存在虚增利润(虚假记载)与未披露关联交易(重大遗漏),法院以虚假记载作为追责基础。

(2)误导性陈述与重大遗漏竞合时,按“信息操纵目的”区分。若以误导为目的则定误导性陈述,如仅披露盈利预测未披露实现概率不足10%;若单纯未披露则定重大遗漏。

(3)责任承担上,虚假记载的赔偿比例通常比重大遗漏高15%-30%,反映主观过错差异。

(二)特殊情形界定

1、中介机构责任边界:

美尚生态案中,广发证券因未核实工程结算单真实性,被没收保荐收入并罚款,法院明确:中介机构“未勤勉尽责”的认定需结合“专业注意义务标准”,保荐人对财务数据的核查应达到“穿透验证”程度。

2、预测性信息披露责任:

上海金融法院明确,合理预测需满足“有可靠依据 + 充分风险提示”双重条件,如某公司预测“年增长率 50%”却未披露核心技术尚未量产,构成误导性陈述。

二、损失计算的核心框架与方法

(一)赔偿范围的法定边界

根据《新司法解释》,损失范围限于投资差额损失及伴随的佣金、印花税,利息损失不予支持。2024 年泽达易盛案中,法院核定的 2.8 亿元赔偿款中,投资差额损失占 92%,交易税费占 8%,精准体现该原则。

(二)诱多型虚假陈述损失计算

占虚假陈述案件的 90% 以上,核心是核算“高价买入的价差损失”:

1、揭露日后卖出情形

损失 =(加权平均买入价 - 加权平均卖出价)× 卖出数量

案例:金通灵投资者损失计算

某投资者 2020 年以均价 12 元买入 2 万股(实施日后),2024 年揭露日(证监会立案公告日)后以 7.5 元卖出,采用“先进先出法”核算买入均价,损失为(12-7.5)×20000=9 万元。

2、基准日前未卖出情形

损失 =(加权平均买入价 - 基准价)× 持有数量

基准价认定示例:

某公司揭露日为 2024 年 6 月 1 日,此后 25 个交易日累计换手率达 100%,基准价按该区间收盘价均价 6.8 元计算,某投资者持有 1 万股(买入均价 11 元),损失为(11-6.8)×10000=4.2 万元。

(三)诱空型虚假陈述损失计算

虽占比不足 10% 但裁判规则已明确,核心是“低价卖出的价差损失”:

典型案例:某医药公司案

公司 2023 年隐瞒与跨国药企的合作协议(利好),导致股价跌至 8 元,投资者卖出 1 万股;2024 年公告后股价涨至 15 元,投资者买回成本 14 元。法院计算损失为(14-8)×10000=6 万元,基准价按公告后 10 个交易日均价确定。

(四)基准日与基准价的确定规则

1、基准日认定:

遵循“换手率达标优先”原则,揭露日起 10 个交易日内换手率达 100% 的,以第 10 日为基准日;未达标的则顺延至第 30 日。2024 年某科创板公司案中,因股价连续跌停导致换手率不足,法院以揭露日后第 30 日为基准日。

2、基准价计算:

极端行情下采用“剔除异常波动”方法,如某 ST 公司基准区间内 3 次涨停,法院剔除涨停日价格后计算加权均价,避免高估损失。

三、实操难点与争议解决路径

(一)系统风险扣除的量化方法

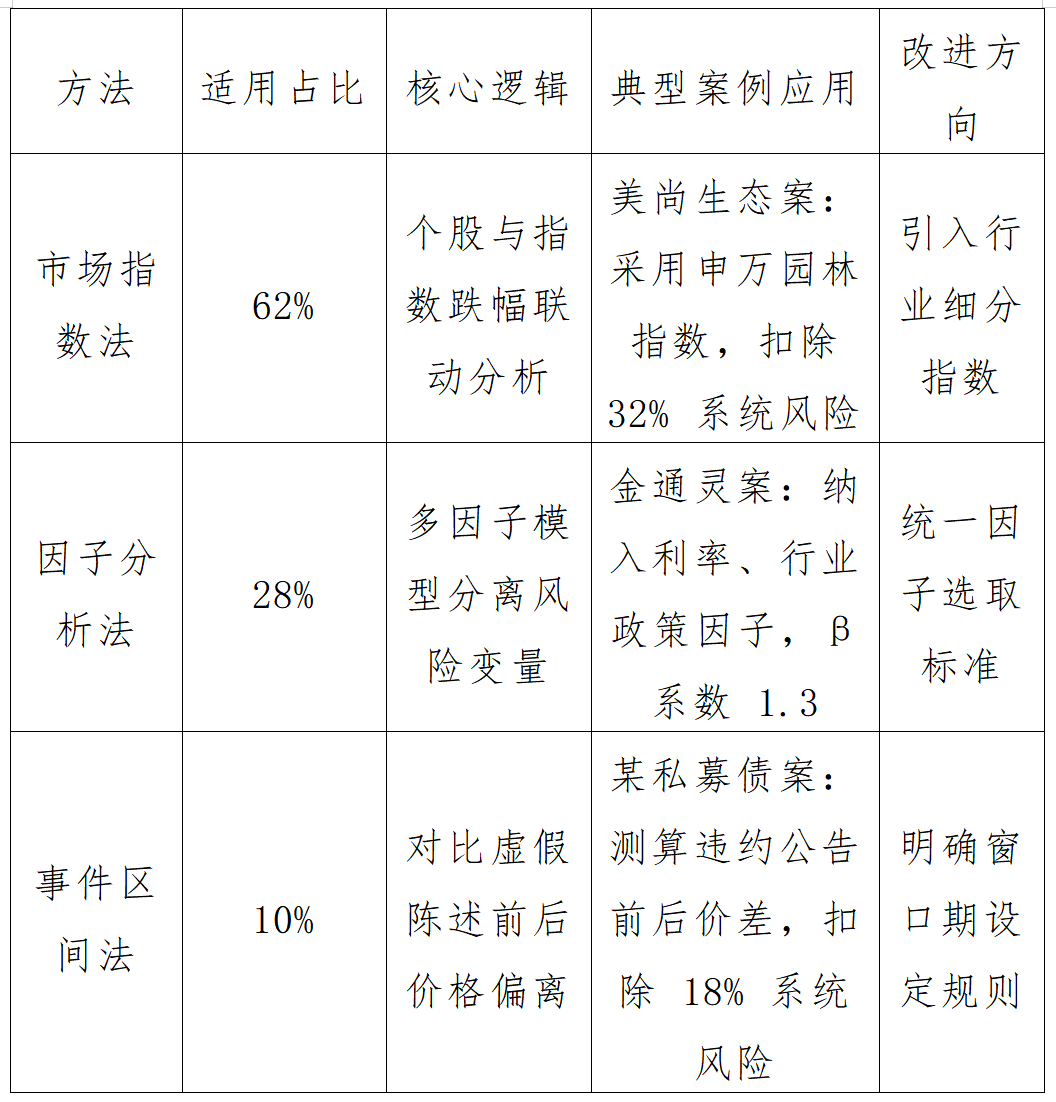

司法实践中形成三类主流方法,2025 年上海金融法院报告显示其适用比例如下:

(二)债券虚假陈述的特殊处理

参照 2020 年债券纠纷纪要,损失计算需考虑兑付情况:

案例:某公司债违约案

机构投资者以 100 元 / 张买入 5000 张,揭露日后以 45 元卖出,已获偿付 15 元 / 张,损失 =(100-45-15)×5000=20 万元。法院采用中债企业债指数测算,扣除 20% 系统风险后实际获赔 16 万元。

特殊规则:私募债需证明“信息对定价有重大影响”,公募债则直接推定影响成立。

(三)关键日期的司法认定

1、揭露日:以“首次权威披露日”为准,2024 年乐视网再审案明确:证监会立案公告日优先于媒体曝光日,因前者具有公信力且对市场影响更直接。

2、实施日:区分主动披露与被动披露,主动造假以公告日为实施日,隐瞒行为以“应当披露之日”为实施日,如关联交易发生后 2 个交易日未披露则次日为实施日。

四、合规提示与维权建议

1、索赔资格判定:

需满足“实施日后买入 + 揭露日前持有”,2025 年某案中,投资者在实施日前 1 个月买入股票,虽揭露日后卖出仍被驳回起诉。

2、证据准备要点:

(1)交易记录需包含多账户合并明细,由券商加盖公章;

(2)虚假陈述证据需标注公告文号及披露时间;

(3)损失测算需采用法院认可的“加权平均法”,可委托中证投服中心出具报告。

3、中介机构追责技巧:

针对券商可主张“未履行持续督导义务”,如金通灵案中投资者举证华西证券未核实子公司财务异常,成功追加其为被告;针对审计机构可重点核查“函证程序瑕疵”。

4、律师在证券虚假陈述实务中的核心指导作用

(1)投资者端:全流程维权支持

(2)发行人及中介机构端:合规与风险应对

(3)全流程争议解决支持

针对虚假陈述案件中的“基准日认定”“损失计算方法”等争议点,律师可出具法律意见书,引用北京/上海金融法院既往判例,为法院裁判提供参考;在调解阶段,律师可结合同类案件赔偿比例,协助当事人制定合理的和解方案,如某私募债案中,律师参考五洋债和解比例,推动投资者与发行人达成 85% 损失赔付的协议。

1、资格初筛与风险评估:结合美尚生态、金通灵等案例,律师可通过比对“实施日 - 揭露日”区间、分析交易记录,快速判定投资者是否具备索赔资格,避免盲目诉讼。例如在某私募债案中,律师通过核查募集说明书披露节点,发现 37% 的投资者因买入时间在实施日前,提前排除索赔风险。

2、证据合规化整理:针对多账户交易、碎片化公告等难点,律师可指导投资者调取完整交易流水,对虚假陈述公告进行“文号 + 披露平台 + 内容摘要”三要素标注,确保证据符合法院举证要求。如在泽达易盛案中,律师协助投资者合并 12 个账户交易记录,通过 Excel 公式自动计算加权平均价,提高损失测算效率。

3、诉讼策略制定:律师可根据案件规模选择“特别代表人诉讼”或“单独诉讼”,针对系统风险扣除争议,提前准备行业指数对比表、政策影响说明等抗辩材料。例如在美尚生态案中,律师引用申万园林指数同期跌幅数据,成功将系统风险扣除比例从 40% 降至 32%。

4、信息披露合规审查:律师可对年报、募集说明书等文件进行“真实性 + 完整性”双重核查,针对预测性信息(如业绩预告),协助补充“实现依据 + 风险提示”,避免构成误导性陈述。如某科技公司 IPO 前,律师发现其未披露核心专利诉讼,及时补充披露后规避上市风险。

5、监管调查应对:面对证监会立案调查,律师可指导发行人梳理交易凭证、准备陈述申辩材料,明确“无主观过错”的抗辩要点。如在某公司关联交易案中,律师举证资金往来系“临时拆借且已归还”,成功降低处罚幅度。

6、内控机制搭建:律师可协助发行人建立“信息披露审核流程”,明确董监高、财务部门、法务部门的职责边界,定期开展信息披露培训,降低虚假陈述发生概率。

结束语

证券虚假陈述的规制与应对,既是维护资本市场信用秩序的核心议题,也是不同市场主体实现风险防控与权益保护的关键命题。本文通过梳理 2022 年《新司法解释》框架下的界定标准、损失计算方法,结合美尚生态、金通灵等近年典型案例,清晰呈现了虚假陈述从“定性”到“定量”的全流程逻辑,尤其凸显了律师在资格筛查、证据整理、策略制定等环节的不可替代作用 —— 对投资者而言,律师是维权路上的“导航仪”;对发行人及中介机构而言,律师是合规经营的“防火墙”。

随着注册制改革的深化与监管力度的加强,虚假陈述的认定标准将更趋精细化,损失计算的量化方法也将不断完善。未来,无论是投资者提升维权效率、发行人筑牢合规底线,还是中介机构履行“看门人”职责,都需以法律规则为基础、以实务案例为参照,在专业指导下实现权益与责任的平衡。若需进一步探讨某类虚假陈述的具体认定细节、定制化维权或合规方案,可结合实际案例展开更深入的专项分析。

关键词:

上一篇

上一篇:

下一篇:

相关新闻

党建|众成清泰济南所与天津银行济南分行开展“党建+市场”共建活动

2025-09-26

荣誉|众成清泰耿国玉律师荣登2025年度IFLR1000中国律师排名

2025-09-18

公益的力量|众成清泰在济南所举办“公益在路上”交流座谈会 热烈迎接张为律师法援喀什凯旋

2025-09-18

公益的力量|众成清泰济南所走进芦南村 开展“助力乡村振兴 众成清泰公益在行动”活动

2025-09-17

动态 | 法润民生解难题 众成清泰济南所组织普法宣传进社区活动

2025-09-15

荣誉|众成清泰济南所2名律师获聘第三届济南市济阳区委、区政府法律顾问(专家库成员)

2025-09-10

动态|众成清泰济南所与山东东盟人才产业研究院签订战略合作协议

2025-09-08

众成清泰济南区域