视点|浅议互联网竞价排名侵权认定——基于“海亮诉荣怀”案与“SBO诉SAN”案的司法实践分析

Published:

2025-04-27

竞价排名(关键词推广)是搜索引擎服务商向商家提供的付费推广服务。商家通过自主选择关键词并竞价购买排名,使自身网站链接在搜索结果中优先展示。其核心特征为,人工干预性,打破自然搜索算法规则,以付费高低决定排名顺序;效果付费机制,费用按点击量结算,与广告转化率直接挂钩。

一、竞价排名的法律属性与侵权模式分类

(一)法律性质界定

技术特征与商业模式:

竞价排名(关键词推广)是搜索引擎服务商向商家提供的付费推广服务。商家通过自主选择关键词并竞价购买排名,使自身网站链接在搜索结果中优先展示。其核心特征为,人工干预性,打破自然搜索算法规则,以付费高低决定排名顺序;效果付费机制,费用按点击量结算,与广告转化率直接挂钩。

法律定性争议与立法回应:

广告说:依据《电子商务法》第40条,要求竞价排名内容显著标明“广告”,将其纳入广告法规制范畴。

技术服务说:部分学者认为其本质是信息检索技术服务,但司法实践普遍采纳“广告说”。

混合性质说:最高人民法院在“海亮案”再审中强调,需结合具体行为判断其广告属性与技术中立边界。

(二)侵权行为类型化

根据关键词使用方式对用户可见性的差异,侵权行为可分为两类:

显性使用(直接侵权)行为特征:在搜索结果标题、描述或网页内容中直接展示他人商标、商号等标识;侵权后果,用户直接感知关键词与推广内容的关联性,易引发混淆误认;示例,搜索“海亮学校招生”显示“海亮教育集团合作机构-荣怀学校报名入口”、搜索济南SBO直接显示SAN网站链接。

隐性使用(间接侵权):行为特征,仅在后台设置他人标识为关键词,前端搜索结果不显示该关键词;侵权隐蔽性,用户无法通过页面信息察觉关键词设置,但推广链接可能因竞价获得优先展示;示例,搜索“海亮”时,荣怀学校链接位列前三位,但标题仅显示“浙江优质民办学校”。

二、典型案例的司法裁判路径剖析

(一)“海亮诉荣怀”案:显性与隐性使用的差异化认定

基本案情与争议焦点:

原被告关系:海亮集团与荣怀集团均为浙江诸暨地区知名教育机构,存在直接竞争关系。

侵权行为:显性使用,搜索“诸暨海亮学校招生电话”时,结果标题含“海亮”字样,点击后跳转至荣怀网站;隐性使用,搜索“海亮”时,荣怀链接靠前但未显示“海亮”,点击后仍进入荣怀招生页面。

争议焦点:隐性使用是否构成商标侵权或不正当竞争?

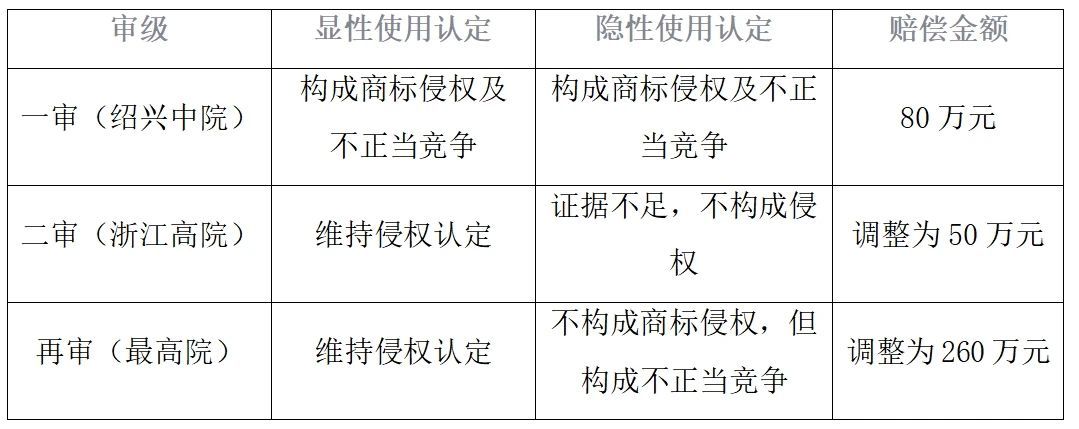

三级法院裁判观点演进:

最高院核心裁判逻辑:

显性使用:商标侵权,直接在前端展示“海亮”字样,属于“商标性使用”,易使公众误认商品和服务来源;不正当竞争:攀附原告商誉,违反《反不正当竞争法》第6条(禁止混淆行为)。

隐性使用:不构成商标侵权,未在商品或服务展示中使用商标,不符合“商标性使用”要件;构成不正当竞争,主观恶意明知“海亮”为竞争对手核心标识仍设置为关键词,客观损害通过后台关联攫取本应属于原告的搜索流量,违反诚信原则(《反不正当竞争法》第2条)。

(二)“SBO诉SAN”案

案件背景:原被告关系:SBO公司拥有“SBO”商标(消防器材类),SAN公司为同业竞争者;侵权行为:SAN公司将“SBO”设为360推广关键词,搜索结果标题及链接网站仅显示自身品牌。

律师观点:构成商标侵权,前端展示“SBO”字样,链接跳转到SAN公司,混淆了商品来源,构成商标性使用,即构成商标侵权。是否构成不正当竞争分析:利用“SBO”关键词截流潜在客户,破坏市场竞争秩序;违反《反不正当竞争法》第2条(诚信原则)及第8条(禁止虚假宣传)。

启示:隐性使用的可责性,即使未直接展示他人标识,仍可能因不当利用商誉承担竞争法责任;证据规则,原告需举证证明关键词设置与流量攫取的因果关系。

三、侵权认定规则的司法共识与争议

(一)显性使用的“双轨制”责任认定

商标侵权构成要件:使用行为,在相同或类似商品/服务中展示他人商标(《商标法》第57条);混淆可能性:足以使相关公众误认商品来源或存在特定联系。

不正当竞争行为认定:混淆行为,擅自使用他人有一定影响的标识(《反不正当竞争法》第6条);举证责任,原告需证明自身标识的知名度及被告行为导致的混淆结果。

(二)隐性使用的司法认定分歧与统一

分歧点:隐性使用是否构成“商标使用”或“商业混淆”?

否定说(浙江高院):未在前端展示标识,用户无混淆可能性。

肯定说(最高院):通过后台关键词关联不当获利,构成竞争法意义上的“搭便车”。

(三)最高院的裁判标准统一

竞争法规制优先:

隐性使用难以纳入商标法框架时,援引《反法》第2条兜底条款。

四步分析法:

a. 被告是否具有攀附商誉的主观故意;b. 关键词与原告标识的关联强度;c. 推广内容与原告业务的竞争关系;d. 是否实质影响消费者选择(如点击转化率数据)。

四、企业合规建议与立法展望

(一)企业风险防控策略

关键词设置合规:避免将竞争对手商标、字号设为关键词(显性/隐性均存风险),使用通用词汇或自身品牌作为关键词(如“英语培训”“荣怀教育”);

广告内容审核:标题与描述需与链接页面内容一致,禁止暗示非授权合作关系,显著标明“广告”标识,履行《电子商务法》合规义务;

争议应对机制:定期监测搜索引擎结果,发现侵权及时公证取证,协商无果时,可依据《商标法》《反法》提起诉讼。

(二)立法与监管完善方向

明确隐性使用的法律性质:建议在《反法》司法解释中增设关键词隐性使用的认定标准。

强化平台责任:要求搜索引擎服务商建立关键词过滤机制,对明显侵权关键词(如驰名商标)主动屏蔽。

结语:技术、商业与法律的动态平衡

竞价排名作为数字营销的核心工具,其法律规制需兼顾技术创新与权益保护。显性使用因直接混淆后果易被追责,隐性使用则需通过竞争法原则性条款实现个案正义。最高院通过案件裁判,确立了“商标侵权从严、不正当竞争从宽”的司法导向,为企业划定了“不得恶意攫取他人商誉”的竞争底线。未来,随着算法推荐技术的迭代,如何界定技术中立与主观恶意的边界,仍需立法、司法与行业的持续探索。

关键词:

相关新闻

动态 | 泰国鲲鹏律师事务所到访众成清泰济南所座谈交流 共筑企业出海新桥梁

2025-12-09

2025-12-05

动态|众成清泰济南所岳冬雪律师获聘为济南市劳动人事争议仲裁委员会兼职仲裁员

2025-12-03

动态|众成清泰济南所篮球队出征济南市律师协会第七届律师篮球赛 首周豪取两连胜

2025-12-02

2025-11-27

2025-11-13

众成清泰济南区域