视点|新公司法视角下关联公司横向人格否认制度—人格混同实证研究及证明标准

Published:

2025-08-01

在经济下行的大背景下,控股股东或实际控制人滥用公司法人独立人格及股东有限责任,在关联公司形态下逃废债务的情形日益增加,如何通过否认关联公司的人格来保护债权人利益成为难题。原《公司法》第20条与第63条虽并未涉及关联公司的人格否认,司法实践中通过否认关联公司人格保护债权人利益的案例却屡见不鲜,最为典型的属最高院发布的第15号指导案例,但该案例并未解决司法裁判中缺乏法律依据的难题。新《公司法》第23条一锤定音,为关联公司人格否认提供了明确的法律依据。关联公司的横向人格否认基本可划分为“人格混同”“关联关系下的不当利益输送”“实际控制下的不当资产转移”等类型,本文系针对各类型中出现最多的“人格混同”展开实证研究,并结合新《公司法》实施后笔者代理的济南市某区首例关联公司人格否认胜诉案件,积极探索司法实践中的举证证明标准,以期维护债权人合法权益,为后续同类案件的办理提供宝贵参考价值。

摘要:在经济下行的大背景下,控股股东或实际控制人滥用公司法人独立人格及股东有限责任,在关联公司形态下逃废债务的情形日益增加,如何通过否认关联公司的人格来保护债权人利益成为难题。原《公司法》第20条与第63条虽并未涉及关联公司的人格否认,司法实践中通过否认关联公司人格保护债权人利益的案例却屡见不鲜,最为典型的属最高院发布的第15号指导案例,但该案例并未解决司法裁判中缺乏法律依据的难题。新《公司法》第23条一锤定音,为关联公司人格否认提供了明确的法律依据。关联公司的横向人格否认基本可划分为“人格混同”“关联关系下的不当利益输送”“实际控制下的不当资产转移”等类型,本文系针对各类型中出现最多的“人格混同”展开实证研究,并结合新《公司法》实施后笔者代理的济南市某区首例关联公司人格否认胜诉案件,积极探索司法实践中的举证证明标准,以期维护债权人合法权益,为后续同类案件的办理提供宝贵参考价值。

一、关联公司人格否认的历史沿革

(一)关联公司横向人格否认的域外镜鉴

1905年,在美国密尔沃基冰柜运输案件中,主审案件的桑伯恩法官认为在通常情况下公司的独立人格应当被保护,但是如果公司的独立性被作为工具损害公共利益、破坏债权人合法权益、使违法行为合法化,法律应当将此类公司判定为没有权利能力的“数人组合体”[1]。

因滥用法人人格方式的趋于隐蔽化,“单一商业体理论”横空出世,为美国关联公司人格否认奠定了理论基础。该理论认为如果股东或实际控制人以逃避债务、欺诈等不正当目的设立多个关联公司,且关联公司存在高度混同与利益绑定,各个关联公司可以被视为是一个公司的不同部门,此时这些公司应当为同一商业实体,共担债务,同享独立人格[2]。

经过一百余年的发展,关联公司人格否定在美国已经形成了较为完备的理论体系,但即便如此,在英美法系的大背景下,如何明确关联公司人格否认的适用要件并妥当应用在具体个案中,至今仍未形成统一的意见。

(二)我国关联公司横向人格否认的创设及发展

2013年,最高人民法院的15号指导案例确立了关联公司人格否认(又称“横向法人人格否认”)的先例,属于弥补法律漏洞的裁判案例,但司法实践中对该案例的理解及适用存在较大差别。2019年,在《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称《九民会议纪要》)进一步细化,直至2023年,新《公司法》出台,正式在法律层面确认关联公司人格否认制度。

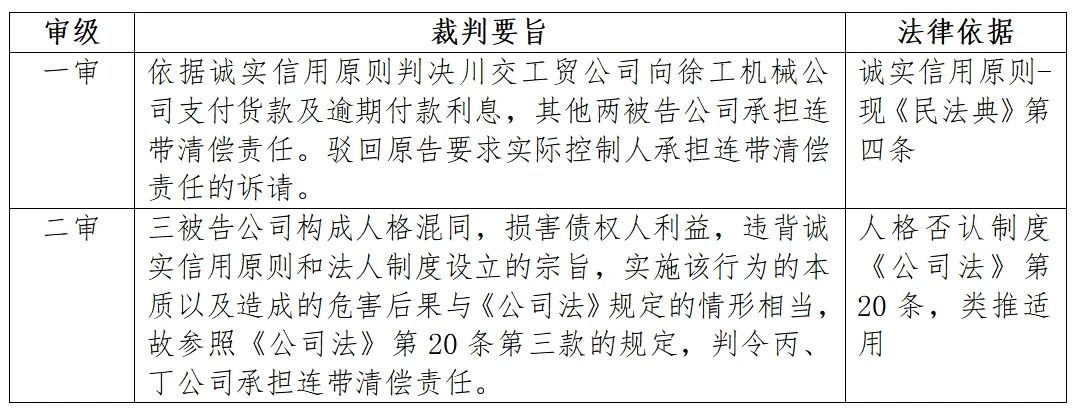

1.最高人民法院第15号指导案例

2013年最高人民法院发布第15号指导案例,横向法人人格否认正式在我国司法界亮相。为简要陈述案情,案件当事人以甲、乙、丙、丁公司代替,甲公司起诉乙、丙、丁三家公司及其股东,乙与丙、丁公司之间不存在股权上的控制关系,甲公司主张乙丙丁三家公司存在人格混同,诉请三家公司及其股东承担连带责任。经法院认定,乙、丙、丁三公司存在人员混同,工作人员存在交叉任职;亦存在业务混同,经营范围重合;还存在财务混同,三家公司共用结算账户;三家公司已经丧失独立人格,属于人格混同的情形。同时,乙公司因无力偿债且丙丁公司可以利用法人独立人格逃避债务,损害债权人利益,应当被否认人格。

需要注意的是本案中一审、二审法院尽管实质上都否认了对关联公司的法人人格进行了横向的否认,但是裁判适用依据具有较大差异,二审法院的裁判方式也标志着关联公司的横向法人人格否认制度横空出世。

裁判要旨

2.《九民会议纪要》

《九民会议纪要》第11条第2款规定:“控制股东或实际控制人控制多个子公司或者关联公司,滥用控制权使多个子公司或者关联公司财产边界不清、财务混同,利益相互输送,丧失人格独立性,沦为控制股东逃避债务、非法经营,甚至违法犯罪工具的,可以综合案件事实,否认子公司或者关联公司法人人格,判令承担连带责任。”

上述规定以非判例的形式明确了横向法人人格否认,进一步对于第15号指导案例提供了支持,但是在司法裁判中,《九民纪要》只能被用以说理并不能成为裁判依据。在司法实践中,部分法院会援引公平原则和诚实信用原则进行自由裁量,部分法院援引原《公司法》第20条的规定进行类推适用,还有部分法院直接利用《九民纪要》或第15号指导案例进行说理,裁判依据并不具备统一性。

更为重要的是,鉴于原《公司法》第20条第3款并未涉及关联公司人格否认的问题,即使《九民会议纪要》第11条第2款有所补充,二者在衔接适用上依旧难以处理。

3.新《公司法》出台

原《公司法》第23条第3款:“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任”;第63条:“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。”前者是对人格否认的原则性规定,后者是一人公司的特殊规定。

新《公司法》将两者合并为一条(新《公司法》第23条),并在该条第2款对于关联公司人格否认进行明确:“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任;只有一个股东的公司,股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。”

2023年,新《公司法》正式发布,至此,横向法人人格否认方具有了明确的法源。

二、关联公司横向人格否认-人格混同实证研究

(一)关联公司人格否认构成要件及证明标准

1.主体要件及证明标准

(1)债权人的认定范围及证明标准

部分观点认为,在关联公司人格否认中,有权提起诉讼的债权人应以债权形成与人格混同具有关联性为限,即只有在债权形成时存在人格混同或其他滥用行为的才可适用该规则,如果人格混同行为不是发生在债权形成时,则债权人无权主张人格混同。

部分观点认为,只要关联公司存在人格混同致使债权人利益受到严重损害,债权人就可以主张人格混同,不应限制人格混同的适用范围,不利于债权人利益的维护,也不符合认定人格混同的法理。即只要存在股东或控制人滥用法人人格,逃避债务的情形,不论债务形成于何时,债权人均可主张人格混同。

笔者赞同第一种观点,理由为如在司法实践中对债权人的范围不加以限缩性解释,很容易导致关联公司法人人格被彻底性、永久性地否定,其他债权人可持另案生效判决直接主张权利,引发大量诉讼。从结果层面出发,判断债权人利益是否因混同行为的实施而受到损害,也必须审查债权形成与混同行为之间的关联性,而非直接认可全体债权人的诉讼主体资格。

在关联公司人格否认的案件中,山东区域的审理倾向仍较为保守,债权人应就债权的形成与人格混同行为的实施具备关联性进行初步举证,否则存在不被支持的风险。如债权形成的合同签署后/诉讼过程中,履行过程中关联公司进行资产/人员/业务的转移,则债权人当然具备诉讼主体资格。

(2)关联公司的认定范围及证明标准

我国《公司法》并未直接明确“关联公司”概念,在其他法律规范中有相关规定。如在《企业会计准则第36号——关联方披露》中列举规定,关联方是指一方有能力直接或间接控制,共同控制另一方或对另一方施加重大影响的,或者如果两方或多方同受一方控制的企业。

新《公司法》第265条规定:“关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系”;第182条规定:“董事、监事、高级管理人员的近亲属,董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人……”

根据上述法律规定可以看出,我国虽在立法上对关联公司定义并未直接明确,但从关联关系的界定上,不仅注重股权的直接控制关系,还注重间接控制关系;不仅注重控股股东、董事、监事、高管控制的企业,还注重实际控制人及其控制的企业;不仅注重规范关联企业,还注重规范关联人员。

在关联公司人格否认的案件中,关联公司一般会通过股东或其他控制人为中介,实施人格混同或利益输送行为。故债权人需初步举证证明各公司之间具备关联关系,属关联公司,且受同一股东或其他控制人实际操控,此为人格否认的必备条件。

示例

具体证明标准层面,债权人可从关联公司的股权控制关系、法定代表人及董监高任职人员、亲属关系等角度入手,寻找认定关联关系的连接点。特别需注意的是,股权及高管的特定阶段内的重合存在不被支持的风险,即债权人债权形成或起诉时,债务人已做好逃废债务的准备,股权及高管任职等公开信息均无法辨别关联关系,具体案件承办时,要从关联公司的设立、发展及现状全面入手搜集证据,进一步证明关联关系的存续性。司法实践中对关联关系要求的证明标准要求较低,债权人仅需在上述任意一个角度进行证明,达到各公司存在关联关系,又可能受同一控制人操控的标准即可。

2.结果要件及证明标准

(1)债权人受损达到“严重”程度

公司人格独立与股东有限责任制是公司法的基本原则,人格否认系例外规则,适用要件必须十分严格,因此应当将“严重损害债权人利益”这一结果要件作为必须构成要件。但实践中“严重损害”的判断标准并不明确,尚未达成统一意见。

《上海市高级人民法院民事审判第二庭关于审理公司法人人格否认案件的若干意见》第12条第2款规定:“对下列情形,人民法院不宜适用法人人格否认原则:公司虽未能清偿到期债务,但有清偿债务可能,尚不构成严重损害债权人利益”。《广西壮族自治区高级人民法院民二庭关于审理公司纠纷案件若干问题的裁判指引》第41条:“作为原告的债权人受到的损害必须达到‘严重’程度,即不仅公司对原告的债权丧失清偿能力,且其他法律依据也无法保护债权人利益;例如,虽然控股股东存在相关滥用行为,但如果公司名下资产较为充足,也不宜由债权人直接诉请股东承担连带责任;又如,有证据明确显示控股股东从公司无偿拿走3000万,没有做账,应直接诉请追回即可,只有是控股股东与公司财产完全混同,根本无法算清其从公司无偿抽走的具体数额的,才可能适用公司人格否认制度”。

上述法院均明确了在人格否认案件中应当充分重视结果要件的认定,但司法实践中审理者对此多为一带而过[3]。因部分观点认为:令债权人举证“严重程度”会大大增加举证负担,进一步导致人格否认难以开启。这不仅在客观上会产生偏护股东的作用,还会因为缺乏客观判断标准而增加法院适用相关规则的难度,所以建议审判中法院应忽视这一适用条件[4]。

笔者认为,对于“严重损害债权人利益”的结果要件应采取直接证明模式,对于“不能清偿到期债务”的判断可以参照《最高院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定(一)》第2条的规定,但要注意“不能清偿”须具有客观性与持续性,实践中多为债权人举证证明案件已执行终本或债务人无能力支付、停止支付等。

(2)具备一定因果关系

在债权人举证证明利益严重受损的同时,也需要进一步证明“人格混同”的行为与“严重损害债权人利益”的后果具有因果关系。如仅因市场经营环境一般,经营管理决策失误等原因不能清偿到期债务,则不能适用关联公司人格否认。

3.行为要件及证明标准

(1)财务混同

“公司的独立财产是公司独立承担责任的物质基础,公司的独立人格也表现在财产的独立上[5]”。无论是学术观点还是司法实践,均将财产混同视为关联公司人格混同的实质要素。

具体而言,关联公司之间的财产混同表现形式多为共用同一办公场所,共用主要生产设备且产权归属不清晰、相互之间无偿转让/使用资产、财务人员相同、交叉收付款、应收账款的转移、彼此财务账簿不做记载等形式,最终导致各自财产无法有效区分。应结合案件证据进行综合判断与实质认定,考虑案件中债权人的举证难度,债权人需进行初步举证,使审理者内心产生合理怀疑,在关联公司无法举证证明财产独立时,即应认定构成财产混同。

(2)人员混同

人员混同属关联公司人格混同的表征要素之一,通常债权人可以从股东、法定代表人、董监高、管理人员、财务人员及业务人员等层面入手搜集证据,“一套人马,多个公司”属于典型的人员混同,也是对管理层交叉任职的重要体现。

但人员混同仅是人格混同的补强方式之一,不能仅因为公司间人员混同就否认公司的人格。法律原则上并不禁止关联公司之间互相派驻管理人员,如职业经理人同时担任多个公司的法定代表人或董监高,均属于正常的商业行为,需结合全案证据,进一步判断混同人员是否实施了损害债权人利益的行为,不能单一的因人员重合就认为关联公司人格合一,容易造成人格关系认定上的混乱。[6]

(3)业务混同

业务混同是指,关联公司间的业务不能清晰地被区分,主要表现在公司业务具有高度同质化,大量交易活动形式上的交易主体与实际主体不符或无法辨认[7]。主要表现在公司经营范围存在重合,合同签订主体与实际履约主体不一致或交叉履约,关联公司之间业务的互相输送等。司法实践中部分法院凭借关联公司的经营范围相同或有重合,就可以直接认定业务混同。部分法院将业务混同与外部识别要素相结合,如名称相近、注册地址、邮箱电话等存在重合,进而认定业务上存在混同[8]。

在具体的证明标准层面,鉴于关联公司人格否认案件的性质是侵权责任,原则上仍由原告进行举证,原告的举证可遵循如下思路:

第一,原告可在提出初步证据后,依据《民事诉讼证据规定》第2条:“当事人因客观原因不能自行收集的证据,可申请人民法院调查收集”,申请人民法院进行调查取证,可重点申请调取银行流水、会计账簿、会计凭证,或申请司法鉴定机构对被告进行司法审计,也可依据《民事诉讼法司法解释》第112条[9],申请法院责令被告提交财务资料等书证,若被告无正当理由拒绝提交,应当由被告承担不利后果。

第二,原告在举证较为充分的情况下,证明关联公司之间在人员、业务、财务方面存在交叉和混同,使正常交易主体对关联公司在公司意志、公司财产方面存在混同产生合理怀疑,因债权人处于信息劣势,债权人证据令人对股东或关联公司滥用公司独立地位和股东有限责任制度产生合理怀疑的情况下,被诉股东或关联公司应举证证明其没有滥用,系独立法人单位的义务。在关联公司无法举证时,应对债权人诉请予以支持。

三、小结

关联公司法人人格否认,是指通过股东或其他控制人为中介,关联公司之间滥用法人独立人格及股东有限责任规则,实施人格混同行为或进行不正当利益输送,损害债权人的合法权益,被控制的关联公司应为其他具有关联性的企业的债务承担连带责任的理论。这一理论有利于保护债权人的利益,同时也进一步扩大了关联公司承担连带责任的范围,需要引起债权人及关联公司股东的充分重视。

作为债权人,在商事交易时应当进行必要调查,充分重视债务人是否与其关联公司存在财务、人员、业务方面的混同情形,如有上述迹象,应尽早签订补充协议或留存相应混同证据,以备在诉讼时达到足以引起法官内心合理怀疑的标准,便于进行举证。

作为具有关联关系的公司及股东,应当注意人格混同可能造成关联公司之间承担连带责任的法律后果,避免进行疑似不正当利益输送的行为,同时还需充分注意关联公司之间股权、业务、人员、场所、宣传等方面是否存在不合理的混同,避免关联公司被人格否认的法律风险。

关键词:

相关新闻

动态|众成清泰与青岛科技大学法学院“院所合作”共建签约暨导师聘任仪式成功举行

2025-07-30

动态 | 中国国际经济贸易仲裁委员会山东分会到访众成清泰济南所 共话仲裁业务新发展

2025-07-28

动态|众成清泰济南所张立洁律师做客《大众说法厅》 解读国旗、国歌的法律规范与尊严维护

2025-07-21

动态 | 强基提质 攀高求新——2025年众成清泰济南区域年中总结会议圆满召开

2025-07-21

动态|众成清泰济南所律师赴韩国时雨律师事务所走访交流 共探国际法律业务合作新路径

2025-07-15

百秒懂法|村民为游客捞手机索要1500元未果 又扔回水中后被警方行拘

2025-07-14

2025-07-09

动态|山东财经大学法学院实习生赴众成清泰济南所开展见面交流会

2025-07-04

动态 | 《走向世界・天下泉城》专访众成清泰济南所于翠澜律师:以法律智慧护航企业跨境发展

2025-07-02

众成清泰济南区域