视点|《民法典》担保制度司法解释下 越权担保的效力与责任认定规则

Published:

2025-09-29

在日常的公司经营和融资活动中,法定代表人未经公司内部决议程序,擅自以公司名义对外提供担保的情形屡见不鲜,这便是我们常说的“越权担保”。在《民法典》及其担保制度司法解释出台之前,关于越权担保的合同效力和责任承担问题,司法实践中存在较大争议,给律师和企业的法律风险防控带来了诸多困扰。

前言

在日常的公司经营和融资活动中,法定代表人未经公司内部决议程序,擅自以公司名义对外提供担保的情形屡见不鲜,这便是我们常说的“越权担保”。在《民法典》及其担保制度司法解释出台之前,关于越权担保的合同效力和责任承担问题,司法实践中存在较大争议,给律师和企业的法律风险防控带来了诸多困扰。

《民法典》第61条、第504条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(以下简称《担保制度司法解释》)第7条至第11条,共同构建了一套全新的、逻辑清晰的越权担保规则体系。本文将结合相关规定,为各位企业家和同仁梳理其中的核心要点与实务应对策略。

一、 核心理念之变:从“内部限制”到“代表权限制”

传统观点常将公司章程或公司法第15条关于担保决议的规定,视为对法定代表人权力的“内部限制”,认为其不能当然约束善意相对人。而《担保制度司法解释》规则的核心转变在于,将是否需要公司决议,提升为判断法定代表人是否享有对外担保“代表权”的法定前提。

简单来说,根据《民法典》第61条第3款“法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人”的规定,以及《担保制度司法解释》的具体化,公司决议是法定代表人获得有效代表权的“通行证”。相对人在接受担保时,负有审查该“通行证”的合理注意义务。

二、 效力认定的“三步审查法”:相对人是否“善意”是关键

根据规定,越权担保的合同效力不再是一刀切,而是取决于债权人(相对人)在订立担保合同时是否为“善意”。我们可以通过以下“三步法”进行判断:

第一步:区分担保类型,判断是否必须决议

并非所有担保都需要公司决议。《担保制度司法解释》第8条规定了四种例外情形,担保合同即使没有决议也有效:

金融机构开立保函或担保公司提供担保;

公司为其全资子公司开展经营活动提供担保;

担保合同由持有公司三分之二以上对担保事项有表决权的股东签字同意;

上市公司提供担保,相对人仅根据公开披露的信息签订担保合同。

除上述情形外,为他人提供担保原则上必须提供公司权力机构(董事会或股东会/股东大会)的决议。

第二步:审查决议内容,判断是否“适格”

相对人需要审查的决议,必须是符合《公司法》第15条规定的合法有效的决议。这包括:

权限正确:为公司股东或实际控制人提供担保的,必须经股东会决议,且关联股东需回避表决。

程序与内容合法:决议的召集程序、表决方式、内容不违反法律、行政法规或公司章程。

第三步:判断相对人审查义务的“合理限度”

《担保制度司法解释》第7条明确了相对人的“形式审查”义务。这意味着,相对人无需像侦探一样去核实决议的真伪或背后是否存在纠纷,但必须做到:

审查决议文件:在合理期限内要求担保人提供决议文件。

审查表面符合性:核对决议上的签章、表决比例等表面信息是否符合公司章程和公司法的规定。

只要相对人尽到了上述形式审查义务,即使决议后来被证实是伪造或无效的,相对人仍可被认定为“善意”。

三、 责任认定的新规则:合同无效≠责任全无

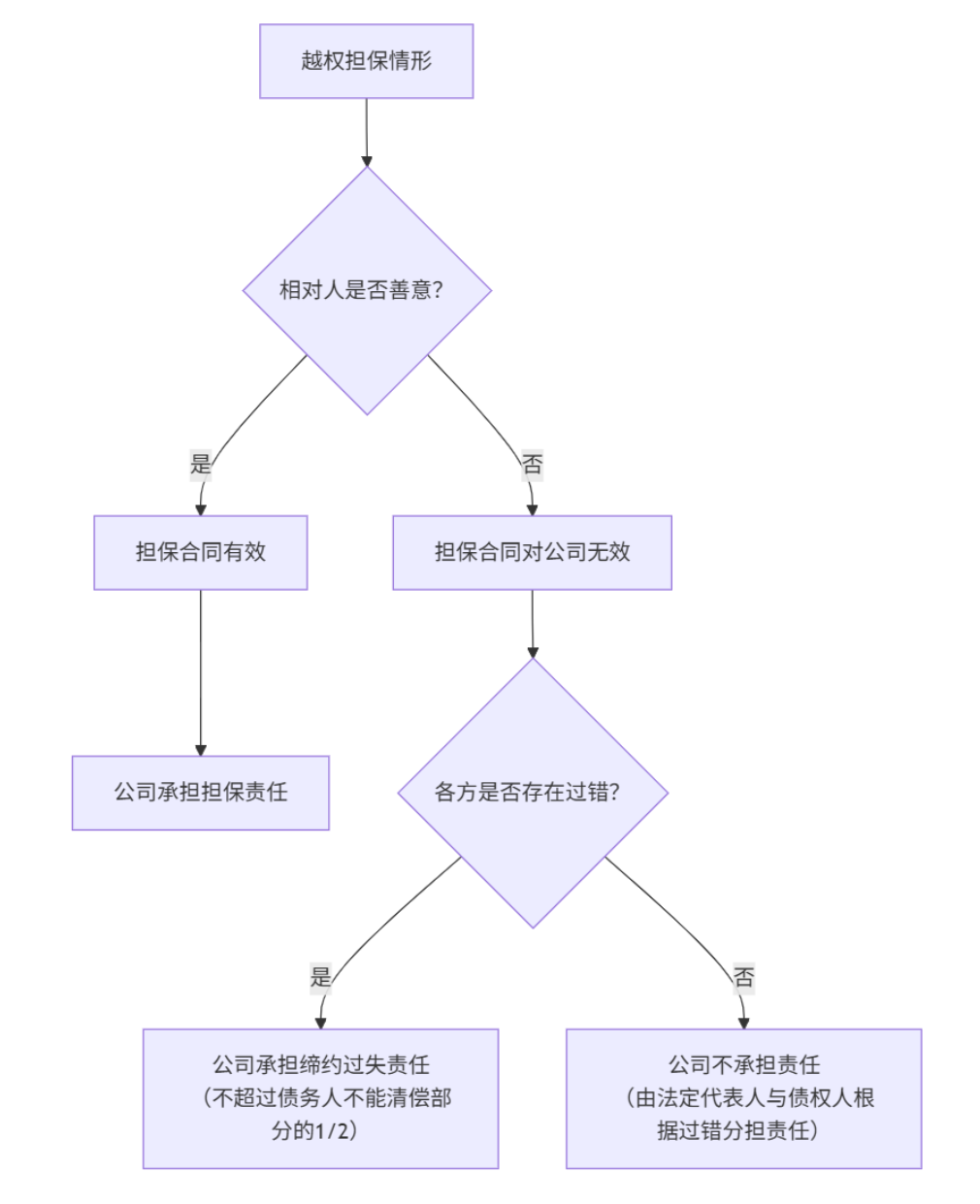

根据相对人是否“善意”,越权担保的法律后果截然不同,下图清晰地展示了这一认定路径:

情形一:相对人善意 → 担保合同有效,公司承担担保责任

此时,法定代表人的行为构成表见代表,担保合同有效,公司必须按约定承担担保责任。之后,公司可以根据内部规定向越权的法定代表人追偿。

情形二:相对人非善意 → 担保合同对公司无效,过错方分担责任

这是最复杂也最需关注的情形。合同无效后,责任承担遵循“过错责任原则”:

公司的责任:债权人(相对人)明知法定代表人越权,仍与之签订合同,自身存在主要过错。但公司若在公章管理、人员选任等方面存在过失,也需承担相应的赔偿责任。《担保制度司法解释》第17条明确,此种赔偿责任不超过债务人不能清偿部分的二分之一。

法定代表人的责任:债权人可以请求法定代表人履行担保合同约定的义务或承担赔偿责任。这意味着,债权人可以直接向越权签字的法定代表人追责,大大增加了法定代表人的个人风险。

四、律师实务建议

基于以上新规则,为保护各方利益,提出如下实务建议:

对债权人(金融机构、企业等)而言:

“决议审查”必须成为风控标配:在接受任何非关联方担保时,必须将审查公司担保决议作为强制性前置程序。

制作标准化审查清单:清单应包含决议机构、表决比例、回避情况、签章完整性等要素,并由专业法务或律师审核,留存审查记录。

警惕“萝卜章”风险:尽管是形式审查,但对明显存疑的决议(如笔迹不一、程序有明显瑕疵),应进一步核实,避免被认定为“非善意”。

对担保人(公司)而言:

完善内控制度:严格规范公司章程中的担保条款,明确对外担保的决策机构、额度限制和流程。

强化公章与人员管理:建立严格的公章使用审批制度和法定代表人权限告知制度,防范内部人员越权行为。

积极主张权利:一旦发生越权担保,应积极收集证据,证明债权人非善意,以规避担保责任。

对法定代表人而言:

树立个人风险意识:必须清醒认识到,越权担保可能使个人面临巨大的追偿风险,甚至倾家荡产。

坚守合规底线:严格遵守公司决策程序,切勿在无授权或授权不清的情况下对外签署担保文件。

结语

《民法典》担保制度司法解释对越权担保规则的重塑,体现了立法者平衡保护交易安全与公司权益的价值取向。它将风险预防的关口前移,强调各方主体的审慎注意义务。在新的法律环境下,无论是债权人、公司还是法定代表人,都必须更新知识库,将合规审查置于首位,方能有效规避法律风险,保障交易安全。

关键词:

上一篇:

相关新闻

党建|众成清泰济南所与天津银行济南分行开展“党建+市场”共建活动

2025-09-26

荣誉|众成清泰耿国玉律师荣登2025年度IFLR1000中国律师排名

2025-09-18

公益的力量|众成清泰在济南所举办“公益在路上”交流座谈会 热烈迎接张为律师法援喀什凯旋

2025-09-18

公益的力量|众成清泰济南所走进芦南村 开展“助力乡村振兴 众成清泰公益在行动”活动

2025-09-17

动态 | 法润民生解难题 众成清泰济南所组织普法宣传进社区活动

2025-09-15

荣誉|众成清泰济南所2名律师获聘第三届济南市济阳区委、区政府法律顾问(专家库成员)

2025-09-10

动态|众成清泰济南所与山东东盟人才产业研究院签订战略合作协议

2025-09-08

众成清泰济南区域